板頭村遺址

嘉義縣新港鄉板頭村(厝)之「板頭村遺址」位於北港溪南岸,根據文獻記載與當地耆老口耳相傳,此地是清代諸羅縣之笨港縣丞署舊址。

於民國八十七年三月,工程單位在板頭村中一條道路的兩側挖掘排水溝時,挖出了不少陶瓷器破片,以及大量殘磚斷瓦,透過當地新港文教基金會申請經費,由國立自然科學博物館人類學組進行發掘及研究工作。遺址年代根據出土銅錢與陶瓷器上的年號款,定為清代乾隆到嘉慶年間(西元1730–1820年)。

第一階段發掘,從民國八十八年一月十四日開始,主要的出土現象是一大堆碎瓦片,其中包含一些破磚塊,以及零星的陶瓷器碎片。第二階段發掘,自民國八十八年二月二十四日起,發現了一些磚結構,為房基的殘餘,伴隨出土的遺物也非常多,以磚、瓦、陶、瓷為大宗。

發掘結果,瓷器以來自福建省德化等縣的民窯器之青花瓷最多,釉上彩瓷次之,白瓷再次之,青瓷最少;含括碗、盤、碟、茶杯、酒杯、羹匙等器型。小部分瓷器(主要是茶杯)的製作較精緻,有年號或仿年號款,推測是景德鎮的產品。再者,陶器的品類較多,差異也大,包括製作頗精緻的宜興紅泥茶壺、上醬色釉的小型陶器、質粗含砂的甕、缸等等,與其他不上釉的陶類製品。銅器有銅錢與銅簪,雜項如黑白圍棋子、骨煙斗……等等。

最終檢視出土遺物,仍無法判斷此地是否為文獻記載與當地耆老口耳相傳之清代諸羅縣笨港縣丞署舊址。(何傳坤、劉克竑,1999)

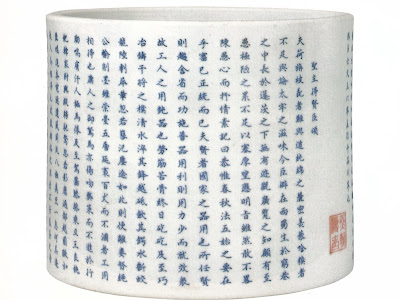

板頭村遺址中出現的青花靈芝碗

目前在國立自然科學博物館藏有版頭村遺址所挖掘出來的青花靈芝花瓷碗,另外在歷史博物館與台北故宮亦有類似藏品,不知是否同時來自板頭村遺址,需另待查證。

這三件瓷器皆由大陸福建飄洋過海來到台灣,文物隨著人們遷宜的腳步來到了台灣,代表着傳承與歷史。這三件瓷器皆是福建德化白瓷民窯廠所製,在清朝以前,德化白瓷倍受重視,但因景德鎮青花瓷器的崛起,德化窯也開始製作青花瓷器,生產大量的外銷瓷。

|

| 板頭村遺址中的靈芝青花瓷碗 國立自然科學博物館藏 |

|

| 明 靈芝青花瓷碟 國立歷史博物館藏品 |

|

| 清 青花靈芝花碗 台北故宮博物院藏品 |

德化青花瓷器的生產

德化青花窯場的生產方式,史書並無記載。從窯址採集到寫有商號的瓷器來看,有的瓷窯只有一個商號,如石坊壟窯、路尾窯、顛倒村窯、黃仔窯等就分別只有“成興”、“上玉”、“榮勝”、和“萬金”商號。但對德化青花窯址而言,大多數都發現有二個以上的商號,如石排格窯發現的款識有“豐盛”、“豐裕”、“勝玉”、“泉美”、“仁源”等,這些現象表明了當時德化青花瓷窯的生產,是一戶的單獨經營,或二至幾戶人聯合經營的,其中聯合經營的,可能是各戶分開製造瓷坯,燒窯時合起來共同燒制,惟有這樣,才會在同一窯地中的瓷器出現幾種商號。

德化發現的青花窯址,分布範圍多在幾百平方米之間,面積不大,這說明當時大部分燒瓷的生產規模都不大,是適用於這種個體或小型聯合方式的。50年代,在德化潯中鄉的寶美村,農瓷結合,農忙務農,農閑燒瓷,家家戶戶都有人燒瓷。但由于德化窯爐為登窯,故裝燒一窯的花費很大,成本很高,因而出現了一種“各自製坯、合作燒窯”的辦法,即每一家住戶都在作瓷坯,每一家住戶也就是一個作坊,他們各自作的“瓷貨”多了,聯合几家裝燒一窯,据說這種辦法是“自古有之”。

歷史,讓文物有了生命

手邊有一件青花瓷盤,原先並不在意,只知道是大約在乾隆時期的青花盤。然而在一次無意間看到板頭村遺址的報導,才忽然間想起有這麼疑件瓷器,因此再次拿出來仔細端詳。

這件德化青花靈芝花盤胎質堅硬,釉水肥厚,如脂似玉,上手的感覺比起景德鎮青花瓷來得重手。上面畫有靈芝與茶花,與板頭村遺址的青花碗一致,底部識款“豐裕”兩字。

這件德化青花瓷器由於板頭村遺址的出現而有了生命,它不再是一件冷冰冰的瓷盤,而是一件連繫兩岸歷史文化的證物。