一代瓷家郭葆昌

(轉載自海內與海外,圖、文/馬常)

|

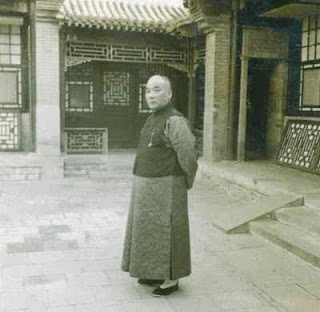

| 郭葆昌 |

我的外祖父郭葆昌(1879—1942),字世五,別號觶齋主人,河北定興縣人。 他精於古物鑑別,對瓷器尤有特識,因此得以在1915年至1916年初為袁世凱燒製了4萬多件“洪憲禦瓷”。 這些瓷器,都是為袁世凱炮製“洪憲”帝制,在“登極大典”上增光添彩以及作為贈送各國駐京公使的禮品之用。 那些瓷器,隨著“洪憲”帝制的曇花一現,已成了稀世珍品了。

外祖父原是個貧窮的農家孩子,1896年17歲時,到北京一家古玩鋪當學徒。 因他聰穎過人,很快便掌握了一套鑑別古玩瓷器的真偽、出產年代、價值等豐富知識以及燒製工藝技能。 當時許多達官顯貴及富家子弟都嗜愛古玩,常常涉足古玩鋪,外祖父周到地為他們的鑑賞和交易服務,頗得賞識,以後還結為朋友。 儘管外祖父只讀過幾年私塾,但他憑藉顯貴朋友們的權勢,在1912年33歲時當上了順德府(今河北省邯鄲縣)知縣,以後又進入了袁世凱的“總統府”任“庶務司成”,這是掌管總務工作的官職。 由於他聰明能幹,深得袁世凱青睞。 這裡可以舉一件小事:袁世凱喜食大蒜,每餐必有,但又不願看到把大蒜瓣擺碟上桌。 伺候膳食的人頗感為難。 外祖父立即給出了一個好主意,命人榨取蒜汁,盛於小盞奉上,袁世凱極為滿意。 現在市上有一種“蒜汁醋”,不知是否源於此。 由於外祖父的許多“優質服務”得到袁的歡心,再加上他製瓷技藝高超,1915年袁在籌備帝制“大典”時,便委派他為“洪憲”帝國的陶務監督使。 據有關資料記載,外祖父走馬上任,在景德鎮花了140餘萬元的巨款,燒製了瓷器四萬多件,備極精緻。

外祖父因此進一步發跡、發財,便在定興縣老家購置地皮,蓋起了一所深宅大院。 當時我的母親只有8歲,她後來對我講到此事,說當時聽家里人講,蓋房所用的銀元都是用許多布袋裝放,用火車運來的。 這座用大量民脂民膏蓋起的大宅,轟動了定興縣城。 從此外祖父便成了定興縣四大富豪之一。

外祖父曾收藏了一件珍貴的青銅觶(音zhi,古時飲酒用的器皿),便將自己的書房命名為“觶齋”。 在他燒製的洪憲瓷中,常用“觶齋主人”這一瓷款。 我幼年時曾經看到過外祖父把個人私藏的300餘件瓷器印刷成一部《觶齋瓷器圖譜》,對開精裝,封圖為金黃錦緞合縫雲花製成,全書紙墨彩色均為國產原料,紙張白如霜薄如蟬翼,每圖中的器物均為原大原色;色彩鮮豔奪目,並印有中英文的文字說明,極為華美。 為印這部圖譜,他在私宅內專闢一院,動用了很大的人力物力。

隨著“洪憲”帝製成為泡影。 外祖父也就離開官場,居住在北京東城秦老胡同一所大宅院裡。 該院約有300餘間房屋,有一座西花園,山石翠竹,十分秀美,正院廳堂陳設,也極豪華。 在他的寓所客廳內,懸掛在北牆上方寫有“愛吾廬”三個大字的橫幅,不知是否也算一個齋名。 這可能是袁世凱皇帝夢破滅之後,外祖父閒居北京標榜自己潔身自愛的意思罷。 他住在這個堂皇富麗的“愛吾廬”中,仍然從事著國內外名瓷的交易。 一些外國巨富常去家裡觀賞和收買古瓷。 外祖父出賣給外國人的瓷器,有他自己珍藏的真品,也有贗品,甚至還有他自己仿古製作的瓶瓶罐罐,因此發了一些“洋財”。 他向洋人出售瓷器,常常托稱瓷器是別人所有,他只是作為鑑賞家予以推薦。 我的父親本是一個窮小職員,也曾被西裝革履或袍子馬褂裝扮起來,正襟危坐客廳裡,說某瓷某器是他珍藏,要價多少多少,外祖父剛從旁對那瓷器進行講解,加以讚賞;附庸風雅的金發碧眼,往往欣然付出美元英磅,滿意而去。 外祖父曾說,賺錢要賺洋人錢,不能“坑”中國人。

對我外祖父這樣一位歷史過客,也同樣不能用小孩看電影時問是好人抑或是壞人的方法去評價。 他曾為袁世凱服務,終日過著奢侈糜費的生活,但對曾為好友後來當了日偽漢奸者則引以為恥,斷然與之絕交。 對所藏瓷器,寧肯作為商品出賣,也絕不用以阿諛討好侵略者,他一直不斷重複著將來抗日戰爭勝利後將餘下的瓷器交給國家的誓願。 王蔭泰曾經是他的好友,王出任日偽建設總署督辦前,外祖父曾多次規勸,但王置若罔聞,終於當了漢奸。 外祖父就不再與他來往,病重時還拒絕王去醫院看他。

|

| 郭葆昌在家中庭院留影 |

外祖父在秦老胡同的深宅大院裡所過的豪華生活,使我這個當時不滿10歲家境貧寒的外孫為之咋舌.我總覺得他並不喜歡我,但幾位姨和舅舅每當暑假又常接我去小住,住慣了用小碎磚頭墁地小院的我,在他那有著紫藤架、石榴樹、金魚缸的寬敞大院裡,總有一種怯生生的感覺。 我甚至害怕上他的飯桌。 今日高級餐廳裡已普遍應用的旋轉桌面,60多年前在他家飯廳中就已經擁有。 但我對那些轉來轉去的碗盞,總是不敢舉箸。 一是擔心“不會吃”那些怪裡怪氣的山珍海味,一旦露“怯”,要遭他笑罵;二是我極不情願使用那極細又極沉重而且用細鍊子連在一起的銀筷,我曾用那玩藝夾鴿蛋掉在地下卻遭過外祖父的斥罵,數十年後讀《紅樓夢》,竟然看到劉姥姥與我有一模一樣的遭際,感到十分真實與親切。

外祖父先後娶過幾次“姨太太”,在他58歲時竟娶了一位16歲的窮人家姑娘。 那姑娘終日提心吊膽地生活在那富有而可怖的家庭裡,十分痛苦。 我獨與她關係親好,每當外祖父發脾氣時,我便與她躲到花園裡去避難。 上世紀80年代初,我曾以她的原型為女主人公,寫了一篇題為《水鑽別針》的小說發表在《北京文學》上,以紀念這位可憐的女性。

外祖父60歲時患了胃癌,在當時的“德國醫院”(今北京醫院所在地)作了手術,但後來又擴散。 晚年時移居頤和園西二所。 當時頤和園長廊北面,有許多房舍院落出租,西二所即是其一。 在西二所的院裡,抬頭便可仰望到宏偉的佛香閣。 我曾隨著母親去探望他,因我年紀幼小,不耐煩聽老人絮絮不已地說那些我聽不大懂的乏味語言,只顧跑出去到石舫去玩.但在我印像中,外祖父似已改變了他那暴戾的脾氣。 這可能就是“人之將死,其言也善”罷!

1942年,外祖父病逝於“德國醫院”,時年63歲。 按照外祖父的遺言,抗戰勝利後我的舅父、母親及諸姨就代表他把他收藏的瓷器捐贈給當時的故宮博物院。

他留下捐贈給國家的瓷器數目不詳,上世紀40年代末國民黨政權從當時的故宮博物院中將其一部或大部運往台灣。 現內地中國歷史博物館內收藏有三件不同款式的這種瓷器,即“居仁堂”制絳黃釉金新花罐一件;“陶務監督郭葆昌慎制”粉彩牡丹蝴蝶瓶一件;“解齋主人”粉彩嬰戲瓶一件。 現我自己只存有一件瓷器的照片,因我是外行,對其不甚了了。

外祖父著有《觶齋瓷乘》《瓷器概說》,《宋廣窯琴考》、《項子京歷代名瓷譜釋》等。

外祖父為祖國留下了一批珍貴文物,雖然分散,亦當屬暫時。 我們盼望祖國早日和平統一,海峽兩岸的專家能共同攜手,對洪憲瓷器整理研究,使之齊備,同陳一堂,讓“洪憲”名瓷再放異彩。

(本文作者為北京作協會員,退休前為《北京法制報》副總編輯,著有《水鑽別針》等。)

|

| 本文作者幼時在外祖父家花園玩耍 |

沒有留言:

張貼留言